冬の日の手しごと

雪が降った2月のある日。

冬の景色を楽しみたくて、飯舘村に住む80歳のちえこさんを訪ねました。

凍み餅とは

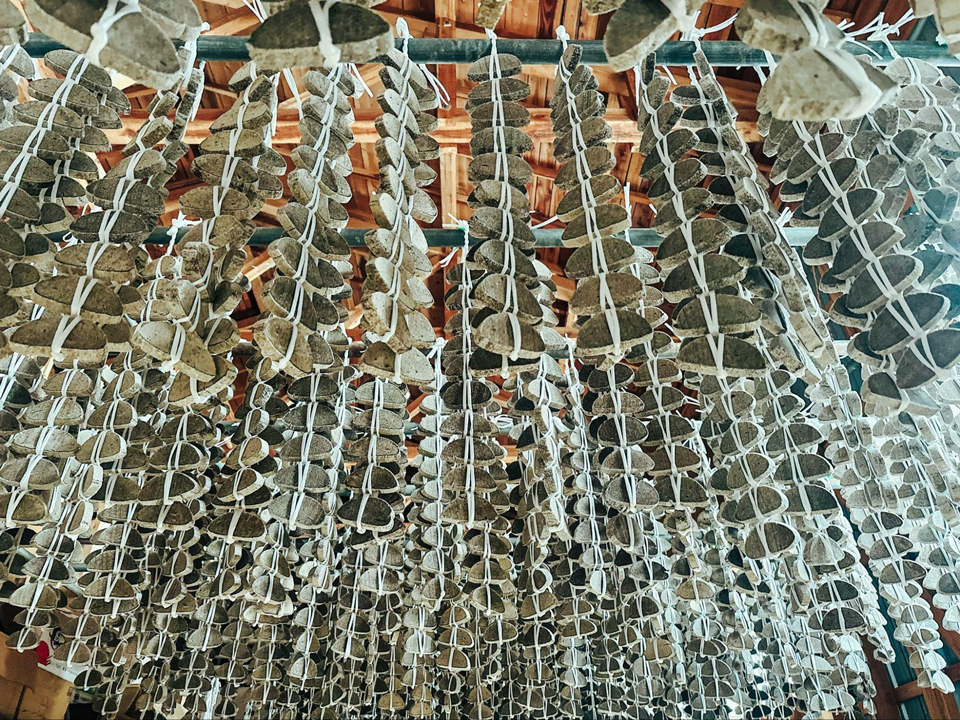

「うわぁ〜すごい!」小屋の扉を開けると、思わず声をあげた。何百個もの凍み餅がずらりとぶら下がっている。その光景は圧巻だった。

「凍み餅」は、寒い地域でつくられる伝統食。福島に来て初めて知ったものの一つだ。作るのは寒さが最も厳しくなる1月〜2月だが、準備は秋から始まる。

まず、ごんぼっぱ(オヤマボクチ)というゴボウの葉に似た山野草を摘んできて、下ごしらえをする。(ごんぼっぱは、震災前は自生しているものを使っていたが、今では栽培されており、そう考えると準備は1年がかりである。)

凍み餅ができるまで

寒さが厳しくなってきた1月。

うるち米の粉にごんぼっぱを混ぜ込み、餅米と一緒に蒸し、餅をつくる。型に入れ、少し固まったらカットし、それを紐に編み込んでぶら下げる。一晩屋外に吊るし、夜の冷え込みで凍らせる。

その後、風通しの良い場所で2ヶ月ほど乾燥させれば完成だ。完成した凍み餅は1年以上日持ちし、カビも生えない。

冬の間に保存食としてつくられる凍み餅は、「こじはん」といって、繁忙期の畑や田んぼ仕事の合間のおやつになる。

ただ、すぐには食べられない。水で一晩”うるかして”(ふやかして)、ようやく焼くことができる。作るのも、食べるのにも時間がかかるのが凍み餅なのだ。

「までい」に生きる

この地域には、「手間ひまを惜しまず、丁寧に心をこめて」という意味を持つ「までい」という言葉がある。例えば、農作業では道具を大切に使い、土を丁寧に耕すことを「までいな仕事」と言う。

語源である「真手(まで)」は「両手」「二つ揃って完全」を意味する古語で、両手を使い丁寧に行うということだ。それが転じて「までい」という方言になり、

● 手間を惜しまず

● 丁寧に

● 心を込めて

● 時間をかけて

● じっくりと

● 慎ましく

といった価値観を表す言葉になっている。

方言を使う人は減ってきているが、今も「までいにやれよ」と声をかけられることがある。また、「までいな暮らし」は「スローライフ」と同じくらい、この地域では共通言語のようなものかもしれない。

自然の恵みを生かし、手間ひまを惜しまない「までいな」冬の手しごと。春の訪れとともに、今年の凍み餅が完成する。